Une famille de sculpteurs roannais les Picaud – Christine & Jean-Claude Seignol

D’origine jurassienne, Jean-Baptiste Picaud exerce la sculpture à Lyon puis remonte la Loire jusqu’à Roanne où il s’installe en 1858. Quatre de ses dix enfants deviendront sculpteurs à leur tour, se spécialisant dans différentes disciplines : les monuments funéraires, la gravure ou les sculptures allégoriques.

2 pages, 13 illustrations – résumé : Michel Henry

Jean Perrot (1904-1943), patriote et résistant – Maurice Tauveron

Né à Rives en 1904, Jean Perrot est bachelier à 17 ans , il obtient une licence en droit en 1928. D’abord employé du Crédit lyonnais, il se marie en 1933 mais son épouse décède en 1934 peu après la naissance de leur fille .Revenu à Grenoble, il devient directeur commercial de l’usine Sappey dirigée par son beau-père. En 1938, il se remarie avec Madeleine Morin qui lui donne 2 enfants. Jean Perrot n’apprécie pas l’arrivée au pouvoir de Pétain, cependant en 1942, il suit un stage à l’École des cadres d’Uriage. Peu après, il entre dans la Résistance au sein du mouvement Franc-Tireur. L’efficacité des actions de résistance à Grenoble, et surtout dans le Vercors est affaiblie par des manques d’unité de commandement au sein des divers mouvements impliqués. En octobre 1943, Jean Perrot devient responsable du mouvement Franc-Tireur sur l’ensemble de l’Isère. La répression de la Gestapo à Grenoble s’intensifie dès l’été 1943. Le 11 novembre 1943, les forces allemandes arrêtent 600 personnes, 369 hommes jeunes sont déportés à Buchenwald. À la fin du mois, la Gestapo exécute plusieurs cadres de Résistance. Le 29 novembre à 16 h, dans l’usine Sappey, Jean Perrot est grièvement blessé par 2 membres de la Gestapo et il décède à 18 h à l’hôpital.

L’article s’achève avec l’évocation de l’engagement de Madeleine, veuve de Jean, dans la vie politique au sein du MRP à Grenoble de 1945 à 1965 en parallèle avec une activité professionnelle dans le secteur social. En 1996, elle écrit la biographie de Jean dont elle relate les rencontres avec les partisans et chefs de la Résistance.

6 pages, 7 illustration – résumé : Denis Serve

Raymond Depardon, photographe, reporter et cinéaste – Lucette Lioger

Raymond Depardon, né en 1942 à Villefranche-sur-Saône, est un célèbre photographe, reporteur et cinéaste. Considéré comme l’un des maîtres du film documentaire, il est l’un des créateurs en 1966 de l’agence de presse Gamma. En 2012, il est choisi pour réaliser dans les jardins de l’Élysée le portrait officiel de François Hollande, nouveau président de la République.

Lucette Lioger reconstitue la généalogie ascendante des frères Raymond et Jean Depardon, entre Beaujolais, Dombes et Bugey.

2 pages, 6 illustrations, une généalogie – résumé : Patrick Martin

La ferme du Garet à Villefranche-sur-Saône

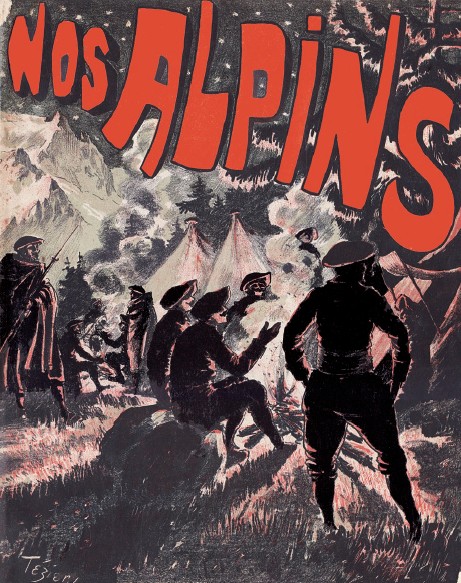

Eugène Tézier (1865-1940), illustrateur dauphinois – Jean-Marc Barféty

Comment faire la biographie et la généalogie d’un illustre inconnu dont vous ne connaissez que la signature ? Vous pensez que de nos jours c’est très facile avec un moteur de recherche tel que Google. Sauf que Google, et c’est très très rare, ne retourne aucun résultat ! Telle est la gageure accomplie par Jean-Marc Barféty, collectionneur d’ouvrages sur le Dauphiné, les Alpes et les Hautes-Alpes (*), à la recherche d’un illustrateur des années 1900 signant chaque dessin de son nom « Tézier ».

(*) Site bibliothèque-dauphinoise.com

5 pages, 10 illustrations – résumé : Patrick Martin

Nos Alpins – 1898 – Couverture

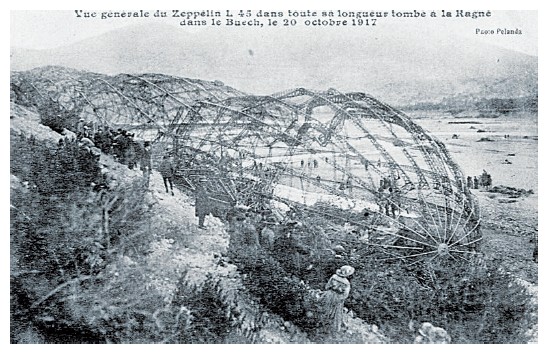

Deux zeppelins sur Laragne le 20 octobre 1917 – Jean-Paul Métailler

Le texte est la transcription presque intégrale d’un manuscrit de M. Joanis Sausse, instituteur à Laragne en 1917, qui relate l’atterrissage périlleux d’un dirigeable à cause de vents violents. Le zeppelin tombé dans le Buech à Laragne faisait partie d’un raid sur Londres. Les membres de l’équipage qui portaient l’uniforme de la marine allemande furent faits prisonniers, et interrogés à la mairie du village.

Un deuxième zeppelin a survolé quelques heures plus tard la carcasse du premier, en continuant son chemin, pour ensuite tomber à la mer près de Marseille.

3 pages, 4 illustrations – résumé : Monique Bonvallet

Vue générale du Zeppelin (CPA) L 43

Les Pellisson de Pont-de-Beauvoisin – André Devaux

L’auteur expose sa démarche pour tenter de relier deux branches d’une famille issue d’un nommé Jean Mia dit Pellisson déjà présent à Pont de Beauvoisin en 1500. Il confronte les relevés d’actes dans les registres paroissiaux de 1547 à 1606 avec de nombreux actes notariés. Il s’attache particulièrement à préciser le lien entre deux Jean Pellisson en recherchant le maximum d’informations pour caractériser leur environnement familial.

Jean le Vieux , marié à une inconnue, a eu au moins 9 enfants ; il avait 3 frères dont Antoine, père de Jean le Jeune marié en 1558 avec Clauda de Gratet. Voici quelques données pour les principaux membres de ces familles.

- Michel Pellisson, vi-chatelain, fils de Jean ; il est l’époux de Claude de la Manche, ils sont les parents de Claude Pellisson, notaire royal.

- Antoine Pellisson Champfleury, décédé en 1600, époux de Françoise de Ferrague.

- Jean Pellisson dit « Layné », bourgeois marié avec Lucresse Gaudin, parents de Bernardin.

- Geoges Pellisson dit le Cadet, fils de Jean, il s’installe vers 1600 à Saint-Jean-d’Avelanne ; il est l’époux de Magdeleine Galliot qui lui donne 8 enfants en 8 ans de 1598 à 1606.

En résumé, Jean Pellisson le Vieux a eu 5 garçons : Antoine, Étienne, Georges, Jean,Michel.

4 pages, 4 illustrations – résumé : Denis Serve

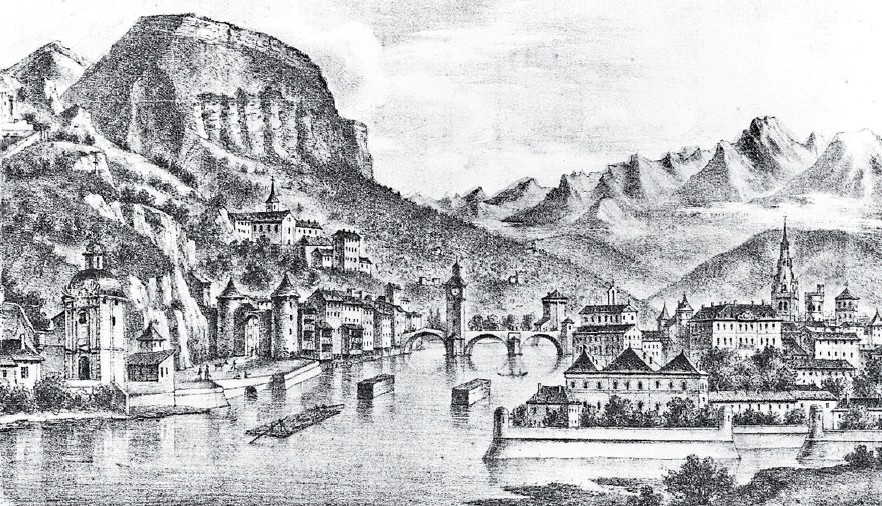

L‘eau, cette ennemie de Grenoble (II) – Paul Molliex

Fonder une nouvelle cité et penser qu’elle sera immuable comme Rome, voilà bien l’erreur commise par les premiers romains bâtisseurs de la future ville de Grenoble. Car l’Isère et le Drac qui la traversent sont loin d’être deux rivières paisibles. Les habitants devront constamment élever des murailles, entreprendre des travaux de consolidation ou de dérivation et reconstruire des ponts de bois ou de pierre emportés par les eaux. Plusieurs changements du point de confluence auront lieu au fil des siècles pour permettre à la ville de s’étendre tout en assurant aux habitants une vie paisible. Les Grenoblois n’oublieront jamais l’adage : Chassez le Dragon (le Drac), il finit toujours par revenir en grondant !

5 pages, 9 illustrations – résumé : Patrick Martin

Les fondations des piles du futur pont Créquy dont la construction ne sera effective qu’en 1671

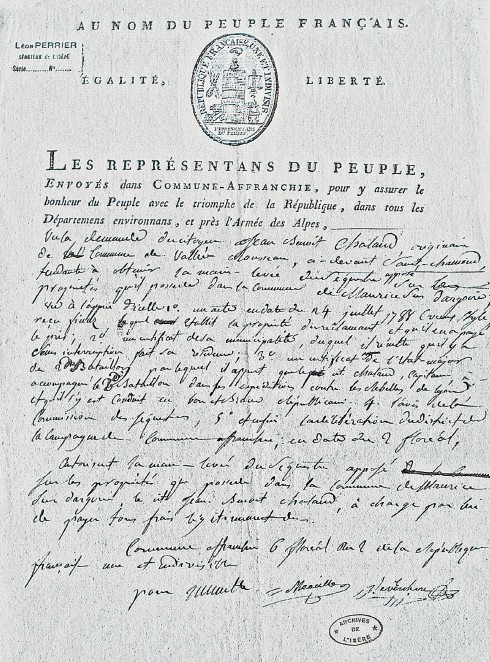

Paléographie – Pétition pour une mainlevée – Anne Bojon

En 1793, de nombreuses villes se soulevèrent contre la Convention, voulant obtenir une plus grande autonomie pour leur département respectif. Lyon, qui était le chef-lieu du département de Rhône-et-Loire, entre en rébellion début juillet 1793.

Le 9 octobre 1793, les troupes républicaines reprennent la ville, la répression sera sanglante : près de 1700 personnes sont exécutées. Barère se vante de son succès en ces termes : Lyon a fait la guerre à la liberté, Lyon n’est plus. En effet la ville prend alors le nom de Commune-Affranchie. Pour recouvrer leur liberté et rentrer en possession de leurs biens, nombreux sont ceux qui doivent produire divers certificats prouvant leur bonne foi. Pour affaiblir la ville, la Convention nationale décida alors de couper le département en deux amenant ainsi à la création des départements du Rhône et de la Loire, création avalisée le 12 août 1793. Lyon ne reprendra son nom qu’en octobre 1794.

2 pages et photo du document

Pétition pour une mainlevée

Saïd Effendi de passage à Villefranche en 1741 – Patrick Martin

Fin novembre 1741, un curieux défilé a lieu le long de la Grande Rue de Villefranche en Beaujolais, l’actuelle rue Nationale, une rue si grande, si large et si spacieuse, qu’il ne s’en peut pas voir de plus belles dans tout le royaume de France. Les Caladois assistent médusés à la réception d’une importante délégation de l’Empire ottoman escortée depuis Toulon par les officiers du roi Louis XV. Précédés de 70 turcs, l’ambassadeur Saïd Effendi et son jeune fils sont reçus par les échevins. Benoît Jacquet, récemment promu colonel de la milice bourgeoise, assure la sécurité de cet invité de marque.

Au travers de nombreuses illustrations, estampes et portraits, cette visite est reconstituée jusqu’à l’audience à Versailles en mars 1742. Benoît Jacquet, fils et petit-fils de marchands bourgeois depuis le XVIIesiècle, sera promu à l’importante charge de lieutenant général civil et criminel au bailliage de Beaujolais. La précédente visite en 1721 de Saïd Effendi et de son père, Mehemet Effendi, est également mentionnée.

Un complément sur les transformations des armoiries de Villefranche-sur-Saône est présenté à la fin de l’article.

4 pages, 8 illustrations – résumé : Patrick Martin

Saïd Effendi par Charles-Antoine Coypel (1694-1752)

Les familles Basset (II) – Robert Allier

Cette généalogie donne 4 générations successives de la descendance d’un probable fils de Pierre Basset, Sosa I de la 1ère partie de ce travail publiée dans G&H n° 183.

- Guillaume Basset est avocat consistorial, juge royal en 1604 ; vers 1592 il a épousé Catherine Charrel, décédée en 1648 et mère de leurs 9 enfants dont 4 entrés en religion ;

- Jean Guy Basset, né en 1598, héritier universel de son père Guillaume, est le principal représentant de la 2e génération, il est président du bureau des finances, doyen des avocats de Grenoble en 1647. En 1631, il épouse Marie Jaquemet qui lui donne 17 enfants dont 7 décèdent en bas âge , 4 religieux et une religieuse ; il décède avant 1684.

- Jean Guy Basset, né en 1634, est président de la chambre des comptes de Savoie ; en 1661 lors de son mariage avec Jeanne Derion, son père Jean Guy lui donne une charge de juge royal et épiscopal. Il est le père de 11 enfants : 5 décédés très jeunes, 2 religieux, 2 filles mariées et un seul fils marié qui suit immédiatement.

- Jean Guy Basset, né en 1678, est juge royal et avocat au parlement ; en 1725, il épouse Françoise Cogan qui lui donne 3 enfants. Dès 1726, ils testent ensemble et donnent beaucoup aux religieux et aux pauvres.

L’article s’achève avec une généalogie de la branche de Guy Basset, né à la Tour du Pin.

5 pages, 15 illustrations – résumé : Denis Serve

Blason Basset selon Chorier

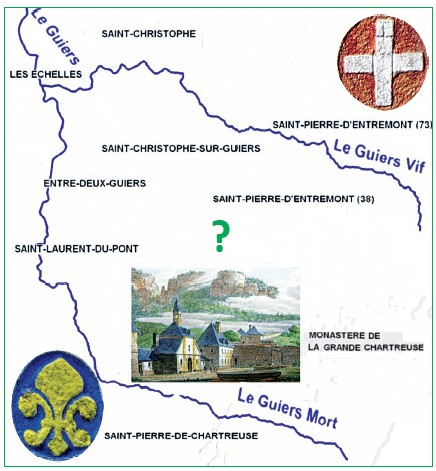

Le Guiers, Mort ou Vif ? – Madeleine Billaud

Cette brève note rappelle un conflit ayant duré près de 400 ans associé au fait que la rivière Le Guiers, située entre le Dauphiné et la Savoie , a deux bras amont nommés le Guiers Mort (à l’ouest) et le Guiers Vif.

Dans le traité de Paris signé en 1355, le comte Amédée de Savoie cédait au dauphin, pour le compte du Roi, les terres qu’il possédait à l’ouest du Guiers, on oublia alors de préciser la position exacte de la frontière pour la partie amont, était-ce le Guiers Mort ou le Guiers Vif ?

Cette négligence ne fut corrigée qu’en 1760 avec un nouveau traité désignant clairement la frontière vers l’amont en nommant le Guiers Vif. Suite à ce choix, une particularité apparaît pour les trois villages situés de part et d’autre de la rivière : Saint-Pierre-d’Entremont, Les Échelles et Pont-de-Beauvoisin ont chacun une commune jumelle, l’une est en France et l’autre en Piémont (de nos jours en Isère et en Savoie).

1 page, 3 illustrations – résumé : Denis Serve

Et nos rubriques habituelles

/ Questions

Réponses

Vu sur le Net

Vie des associations

Bibliographie et revue de Presse

Courrier des Lecteurs

Feuilletez la revue complète en format PDF. Cette opération est réservée aux abonnés a la revue Généalogie et Histoire du CEGRA connectés dans leur compte.

Pour les adhérents d’une association membre du CEGRA abonnez vous par le biais de celle-ci, sinon utilisez le formulaire correspondant

Pour disposer de la Revue en format papier haute qualité, utilisez le bon de commande