/

Tarare et la Fête des mousselines – Fabrice Montmartin

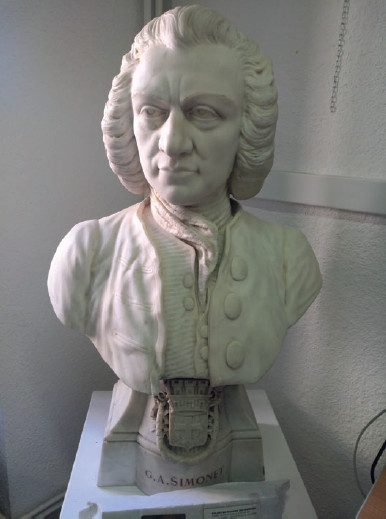

Tarare devient, au XIXesiècle la capitale de la mousseline française sous l’impulsion de George-Antoine Simonet (1710-1778) puis surtout de son neveu Claude Marie Simonet (1749-1822). Depuis 1893, tous les cinq ans, la ville de Tarare met la mousseline à l’honneur en drapant ses bâtiments et en décorant ses rues de rubans aux couleurs vives.

Une page et 7 illustrations – résumé : Michel Henry

Le parcellaire de Meyzieu et Chassieu – Guy Milou

Par un règlement royal, suivi d’une ordonnance provinciale, les deux du 24 octobre 1639, il est décidé de procéder dans chaque paroisse au dénombrement des différentes parcelles en procédant par zones géographiques et en détaillant l’ensemble des propriétaires. Le parcellaire des paroisses de Meyzieu et Chassieu devenant tout à la fois inexact et en très mauvais état, l’État procède à une révision en 1700. L’auteur analyse le parcellaire édité en 1701 qui se présente comme un gros volume dont la reliure est en cuir basane, c’est-à-dire en peau de mouton, le cuir le moins cher de l’époque.

6 pages et 5 illustrations – résumé : Patrick Martin

In La science de l’arpenteur dans toute son étendue (XVIIIe siècle)

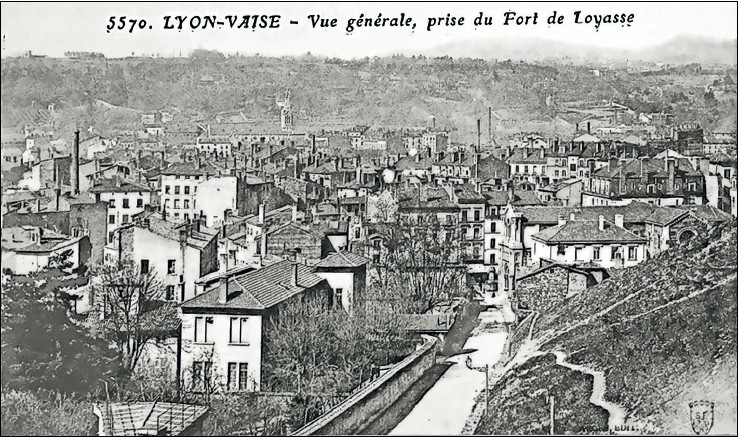

Les enfants aux boucles d‘oreilles – Bruno Ragon

Au XIXesiècle les enfants abandonnés étaient accueillis dans les hospices, ainsi celui dénommé Hôpital de la Charité de Lyon, construit au VIIesiècle et détruit en 1933. Ensuite ils étaient placés en nourrice, et à partir de 1826 ces enfants devaient porter un collier d’identification, remplacé en 1842 par des boucles d’oreilles. On découvre dans ce texte les modalités de placement des enfants, leur prise en charge qui se décentralise progressivement, et le cas des enfants abandonnés placés par l’Hôpital de la Charité de Lyon, dans le secteur de La Bénisson-Dieu, de 1842 à 1869. Parmi ces derniers, une étude sur 27 cas concrets termine l’article, juste avant un dernier paragraphe où se pose la question d’une filière entre l’hôpital de La Charité et La Bénisson-Dieu.

7 pages et 9 illustrations – résumé : Monique Bonvallet

L’abandon

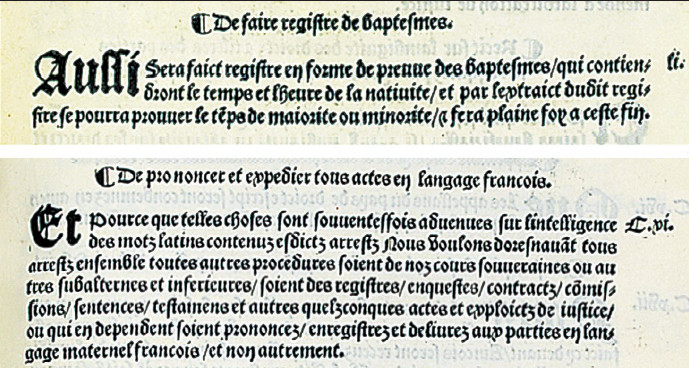

Tenue des registres paroissiaux – Jean-Luc Boulat

Cet article débute avec un rappel des ordonnances royales des XVIeet XVIIesiècles réglementant la tenue des registres paroissiaux par les curés. Des difficultés d’application subsistent longtemps par suite des négligences de certains curés et d’officiers royaux chargés du contrôle de la copie du registre déposée au greffe du tribunal royal. Afin d’améliorer la gestion des registres, la déclaration du 9 avril 1736 de Louis XV impose de nouvelles contraintes aux curés et aux membres de la justice royale chargés de leur contrôle ; de plus, elle fixe les sanctions applicables à ces deux parties. Cette déclaration est suivie d’effets car on constate à partir de 1737 une uniformisation et une généralisation de la tenue conforme des registres paroissiaux.

L’auteur expose comment cette nouvelle politique a pris forme dans le département du Rhône en citant 9 extraits de textes tirés des registres BMS illustrant les efforts des curés et de la magistrature pour remédier à d’ultimes négligences. Dans ce département en 1737, quatre magistrats ont paraphé 87 % des 205 registres paroissiaux ; le principal signataire est Barthélémy Pupil de Mions, premier président de la Cour des monnaies, lieutenant général de la sénéchaussée de Lyon de 1722 à 1764 , date où il est remplacé par son fils Barthélémy Léonard. Cette famille Pupil de Mions a exercé la magistrature à Lyon jusqu’en 1789, sa généalogie ascendante simplifiée est présentée en point final de cet article.

5 pages, 5 illustrations – résumé : Denis Serve

Ordonnance royale de Villers-Cotterêts – BnF

Conflits des recteurs de l‘Hôtel-Dieu de Lyon – Jean-Luc Boulat

Vers 1760, l’Hôtel-Dieu de Lyon est un hôpital qui soigne 1 400 malades et s’occupe de 3 000 enfants, activités occasionnant des dépenses annuelles de 500 000 livres. Les 12 administrateurs appelés recteurs le gèrent en association tous sur le même plan d’égalité et le président, désigné parmi eux, ne sert que de modérateur dans l’organisation des débats. En 1766, Barthélémy Pupil de Myons est lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, il devient administrateur de l’Hôtel-Dieu et il est élu président du bureau des recteurs.

En 1768, Pupil de Myons fait circuler des rumeurs sur la mauvaise gestion des 13 recteurs et envisage de devenir recteur-président perpétuel de l’Hôtel-Dieu. Le bureau des recteurs ayant démenti ces accusations, Pupil de Myons réplique par un réquisitoire et poursuit les administrateurs en justice, remplissant ainsi des fonctions de procureur et de juge. Les recteurs sont indignés par son abus de pouvoir.

L’article expose le lancement de la procédure judiciaire, l’échec des tentatives de conciliation, la révocation et la réintégration de Pupil de Myons et finalement la résolution du conflit par un arbitrage.

2 pages, 1 illustration – résumé : Denis Serve

Le pont de la Guillotière, quai du Rhône, l´Hôtel-Dieu – Carte postale d´après un dessin de Chapuy

Les malheurs de la famille Clérisseau – Pascal Beyls

Histoire de la famille d’Ambroise Clerisseau, lequel né en 1775 à Saint-Domingue, a épousé une dauphinoise Julie de Romand. Ils ont eu quatre enfants. Ambroise avait une bonne situation à Paris comme économe du lycée Napoléon, aujourd’hui lycée Henri IV. En 1833 la famille disparaît de Paris. On la retrouve à Lyon où il est employé à la mairie. Sa vie n’est plus aussi florissante qu’à Paris. C’est à travers une lettre datée du 15 août 1834 de sa cousine Zoé Itier que l’on en sait plus sur cette famille.

2 pages et 3 illustrations – résumé : Monique Bonvallet

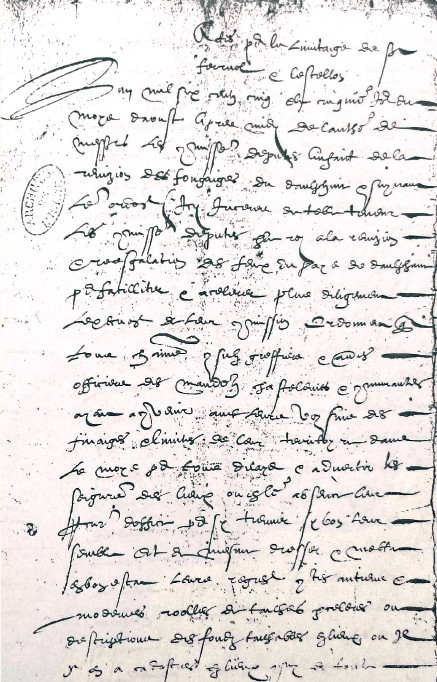

Paléographie – Révision des fonds (1605) – Anne Bojon

L’histoire de la possession du sol se confond pratiquement avec l’histoire économique de la plupart des peuples et très tôt, leurs dirigeants ont imaginé des prélèvements sur cette richesse. D’où la nécessité d’établir un état descriptif des sols, le cadastre, appelé parcellaire dans certaines régions du Dauphiné.

* Saint-Ferréol-Trente-Pas. ** L’Estellon est situé sur la commune de Chaudebonne. Ces deux communes sont situées dans la Drôme.

2 pages et photographie du document

Révision des fonds – 1605 – Saint-Ferréol* et L’Estellon** (Drôme)

Nos trains de jadis (II) – Claude Girard

L’auteur évoque d’abord l’histoire de la petite ligne de chemin de fer reliant Saint-Rambert-d’Albon à Annonay et Bourg-Argental initialement destinée à approvisionner la vallée du Rhône en charbon à partir des mines de Saint-Étienne. Cette ligne a été achevée en 1885 après la réalisation de plusieurs ouvrages d’art (ponts, tunnels et viaduc) et sa fermeture définitive est intervenue en 1987. De 1970 à 1991, plusieurs commémorations ont été organisées sur divers tronçons de cette ligne.

Nous découvrons ensuite les péripéties de la création plus tardive de 1900 à 1917 de la ligne reliant Saint-Étienne à Pélussin, localité atteinte grâce à deux importants viaducs décrits avec minutie. L’exploitation de cette ligne prend fin dès 1932 car l’autocar s’impose alors pour le transport des voyageurs. L’auteur cite les circonstances de plusieurs accidents mortels survenus sur ces deux lignes de chemin de fer.

L’article s’achève avec une brève évocation du tacot de la ligne Vienne – Saint-Jean-de-Bournay, réalisée par tronçons de 1891 à 1900, et aboutissant dans une gare distincte de la gare placée sur la ligne reliant Lyon à Saint-Marcellin. L’arrivée de ce tacot à Saint-Jean-de-Bournay s’était accompagnée de la création d’un dépôt, ateliers et hangars de réparation des machines et wagons où travaillaient de nombreux corps de métiers contraints de se recycler dès 1932 quand la traction routière s’impose.

6 pages, 7 illustrations – résumé : Denis Serve

L’autorail Picasso X 3989

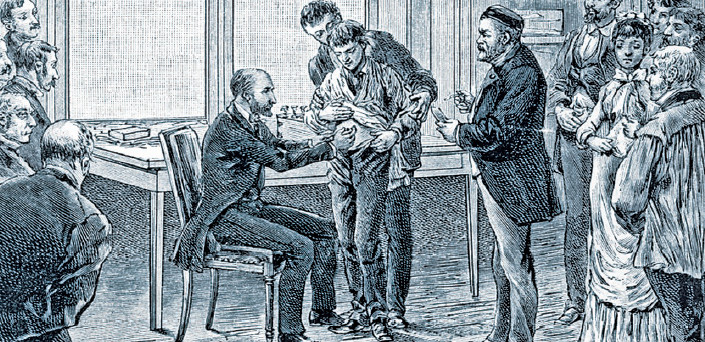

La rage avant Pasteur – Bernard Chazelle

Louis Pasteur supervise une vaccination contre la rage – 1886

Sous-titrée La dent de Saint-Hubert de l’hospice de Neulise ou la foi dans la vertu des reliques. L’histoire de la dent miraculeuse qui guérissait la rage, avant le vaccin de Pasteur, à travers un texte ancien d’Emile Coquard.

Une page et 3 illustrations – résumé : Monique Bonvallet

Louis Pasteur supervise une vaccination contre la rage – 1886

Pierre-Nicolas Grassot, médecin, chirurgien – Nicole Girard

Pierre-Nicolas Grassot (1719-1800), après avoir étudié la médecine à Paris, deviendra un éminent chirurgien à l’Hôtel-Dieu de Lyon. Sa descendante, Nicole Girard, est parvenue à reconstituer sa carrière. Il est l’auteur de l’ouvrage « Mémoire et observations sur la méthode d’insérer la petite vérole » traitant de l’inoculation de la variole paru en 1766. Le vaccin antivariolique sera mis au point trente ans plus tard en Angleterre par Jenner.

2 pages et 4 illustrations – résumé : Patrick Martin

Hôtel-Dieu à Lyon vers 1830Hôtel-Dieu à Lyon vers 1830

La famille Simonet – Fabrice Montmartin

L’auteur nous retrace l’ascendance de Georges Antoine Simonet (1710-1778), l’inventeur de la mousseline de Tarare, qui fit la fortune et la renommée de sa ville natale.

Une page, 2 illustrations et une généalogie – résumé : Michel Henry

George Antoine Simonet (1710-1778)

Et nos rubriques habituelles

/ Questions

Réponses

Vu sur le Net

Vie des associations

Bibliographie et revue de Presse

Courrier des Lecteurs

Feuilletez la revue complète en format PDF. Cette opération est réservée aux abonnés a la revue Généalogie et Histoire du CEGRA connectés dans leur compte.

Pour les adhérents d’une association membre du CEGRA abonnez vous par le biais de celle-ci, sinon utilisez le formulaire correspondant

Pour disposer de la Revue en format papier haute qualité, utilisez le bon de commande