/

Le château de Jarnosse — Michel Fusy

Château du Roannais, chargé de la surveillance à l’origine, remanié en maison forte puis demeure de plaisance. Jarnosse est le probable nom d’une ancienne famille qui l’a occupé avant le passage à d’autres seigneurs jusqu’à la révolution.

Tombé en ruine, l’édifice est acheté en 2018 par un architecte pour le sauver. Après des recherches, les inventaires et plans anciens permettent d’entreprendre l’ambitieux projet de reconstruction. Des premières restitutions, galerie, fenêtres à meneaux et la chapelle… voient le jour. Efforts récompensés par la découverte de peintures murales.

Le château accueille des visiteurs et des animations culturelles y sont déjà organisées.

3 pages – 14 illustrations – Résumé : Claude Girard

Sépulture de Déodat Dolomieu — Daniel Duroy

Château du Banchet – Châteauneuf-en-Brionnais (Saône-et-Loire)

En octobre 1801, Déodat Dolomieu se retire à Châteauneuf en Charolais au château du Banchet chez sa sœur Alexandrine , épouse du marquis Étienne de Drée et il y décède le 28 novembre 1801 deux jours après avoir dicté son testament.

De 1896 à 1918, plusieurs historiens donnent des informations contradictoires sur le lieu de sépulture de Déodat en citant le cimetière de Dolomieu en Isère, le cimetière de Châteauneuf ou sous un cénotaphe dans le parc du château du Banchet. Le cœur de Déodat a été placé dans une urne qui aurait séjourné au Jardin des Plantes à Paris avant d’être placée dans la tombe d’Alexandrine au cimetière de Dolomieu (Cf l’inscription sur le monument placé au-dessus de cette tombe).

L’auteur commente les diverses sources relatant le sort réservé à la dépouille de Déodat et il examine l’éventualité d’une sépulture à Châteauneuf dans un caveau de la famille de Drée ou dans la partie ancienne du cimetière mis en place vers 1835 plutôt que dans le parc du château. Au terme de cette enquête , il privilégie l’hypothèse d’un maintien du corps de Déodat à Châteauneuf tout en restant dans l’incertitude sur le lieu exact : caveau dans l’église ou cimetière.

6 pages – 10 illustrations – résumé : Denis Serve

Sorcellerie à Polliat — Jean-Philippe Chanut

La sorcière du village – Octave Penguilly 1811-1870 – Eaux Fortes – Bnf

De très nombreux témoins déposent contre une femme de Polliat accusée de sorcellerie : quels méfaits a-t-elle réellement commis ? peut on accorder crédit à ces témoignages ? et quel fut son sort ? Autant de questions restées sans réponse.

6 pages – 8 illustrations – résumé : Marie-Hélène Nivollet

Le pressurage autrefois — François Casati-Brochier

Le château de Saint-Fonds et ses terres à Gleizé dans le beaujolais, furent acquis en 1890 par un marchand de Lyon, Barthélemy Casati-Brochier. La descendance continua l’exploitation. L’un des attraits du château consiste en une cave spacieuse, surmontée d’un cuvier.

La propriété comptait 25 hectares de vignes en différents « vigneronnages » et quelques prés car des vaches furent utilisées comme animaux de trait avant le cheval.

Jusque vers 1918, tous les travaux de la vigne étaient manuels. L’auteur nous narre cela : amendement du sol, remontage de la terre ravinée, greffage des plants, taille, sulfatage… La grêle était redoutée.

Les vendanges étaient le couronnement de la culture de la vigne. Elles duraient entre deux à trois semaines en septembre et nécessitaient une importante main-d’œuvre. Les hommes costauds étaient porteurs et pressureurs. Le soir après le diner, on foulait les raisins dans la cuve. La fermentation durait quelques jours, puis on procédait au tirage ; le vin s’écoulant dans des foudres. Le raisin écrasé restant était transféré dans le pressoir à vis actionné par deux vignerons et pressuré grâce à une roue dite à écureuil. On obtenait le vin de pressoir, lequel était mélangé au vin de cuve.

Le vigneronnage créait un lien de confraternité entre vigneron et propriétaire. De nos jours il est abandonné, remplacé par le fermage.

6 pages – 10 illustrations – résumé : Claude Girard

Ascendance de Juliette Récamier — Éric Pouillevet

Juliette Récamier (1805) – Musée Carnavalet-Détail

Cette notice présente les ancêtres originaires du sud-est de la France de cette célèbre femme de lettres, opposante notoire à Napoléon et à son régime impérial.

Cette généalogie concerne uniquement l’ascendance paternelle Bernard (de Lyon) et les quatre principales familles liées : Fournier et Barro (Barrot) résidant à Lyon, Laforest de Trévoux (Ain) et une branche Revol de la région lyonnaise.

Deux notes donnent des compléments pour les enfants de plusieurs couples des familles Barro (Barrot) et Laforest.

2 pages – 5 illustrations – résumé : Denis Serve

Un bestiaire de Grenoble (IV) — Anne Bojon, Michel Henry

A l’ours blanc sur une terre couverte de glace

Dernier focus sur le bestiaire grenoblois regroupant des animaux moins présents dans nos régions : un ours, des éléphants, une panthère. Et il en reste bien d’autres à découvrir en levant les yeux.

Une page et 5 illustrations – résumé : Marie-Hélène Nivollet

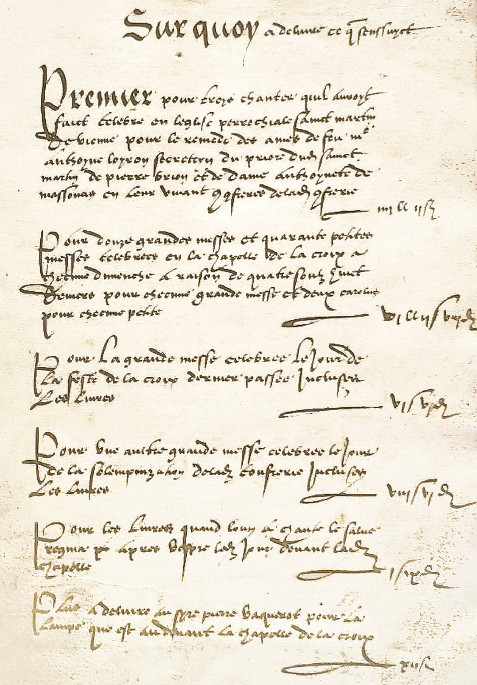

Paléographie – Livre de compte en 1558 — Michel Henry

Selon la coutume, l’élection d’un prieur de la confrérie de la Croix est officialisée devant notaire. Sont présents les anciens prieurs ainsi que le nouveau prieur qu’ils ont élu, en l’occurrence Pierre Gonon. Après le serment de ce dernier, la passation des pouvoirs inclut les livres comptables et chaque article est ainsi lu à haute voix puis rédigé par le notaire ; les quelques lignes qui suivent sont extraites de ces comptes.

2 pages et copie du document

Obsèques civiles des parlementaires à la fin du XIXe siècle

— Denis Serve

La députation de la Drôme, 1889-1893, par Alfred Loudet (1836-1898)

Les associations de libre-pensée sont plus actives à partir de 1879 et les obsèques civiles deviennent alors plus fréquentes. Les républicains apprécient la promulgation en 1887 de la loi sur la liberté des funérailles (projet déposé par le député drômois A. Chevandier en 1880) , loi permettant de choisir librement des obsèques civiles.

De 1876 à 1887, on observe une croissance du nombre d’articles relatant des enterrements civils de notables dans le Journal de Valence, principal quotidien républicain drômois. Une sélection des chroniques dédiées de 1876 à 1910 aux seuls parlementaires drômois permet d’apprécier le changement survenu en 1879 dans le rite funéraire de ces notables. En 1876 et 1878, les obsèques religieuses de deux députés sont célébrées à Romans et Montélimar.

Le premier événement marquant survient en 1879 lors des funérailles civiles du député I. Christophle , ami de Léon Gambetta ; le Journal de Valence leur donne un large écho durant 4 jours tandis que la presse cléricale les critique très vivement. En une trentaine d’années de 1879 à 1908, une série de sept enterrements civils de parlementaires drômois surclasse l’unique cas de funérailles religieuses relevé en 1884.

Les premières obsèques civiles des parlementaires sont l’objet de critiques acerbes de la part des autorités religieuses et de l’hebdomadaire catholique La Croix de la Drôme qui engage parallèlement des échanges très virulents avec le Journal de Valence. Dès 1877, certains milieux catholiques assimilent les enterrements civils à des enfouissements d’animaux, ce point de vue est également présent de manière récurrente dans des critiques que la presse catholique développe à propos des obsèques des parlementaires ou des maires libres-penseurs.

6 pages – 7 illustrations – résumé : Denis Serve

Un curieux texte– Pascal Beyls

Nancy Berlioz

Au mois de mai 1826, Nancy Berlioz, la sœur ainée du compositeur, fait un voyage avec sa mère à Saint-Geoire-en-Valdaine et visite le château de Clermont, propriété de la famille Tourzel. Dans un carnet intime, elle raconte son voyage et y ajoute un curieux texte, un peu inintelligible, d’un jeune homme, texte qu’elle a trouvé dans les papiers épars d’un cabinet du château.

1 page, 2 illustrations

À propos du prénom d‘Hector Berlioz — Pascal Beyls

Un complément à l’article sur les prénoms révolutionnaires paru dans la revue n° 191 de juin 2022.

Deux hypothèses sur le choix du prénom Hector pour Berlioz, prénom qui appartient à une figure de l’Antiquité, et non pas prénom révolutionnaire. L’hypothèse du musicologue David Cairns, et celle de l’auteur.

1 page et 3 illustrations

Et nos rubriques habituelles

/ Questions

Réponses

Vu sur le Net

Vie des associations

Bibliographie et revue de Presse

Courrier des Lecteurs

Feuilletez la revue complète en format PDF. Cette opération est réservée aux abonnés a la revue Généalogie et Histoire du CEGRA connectés dans leur compte.

Pour les adhérents d’une association membre du CEGRA abonnez vous par le biais de celle-ci, sinon utilisez le formulaire correspondant

Pour disposer de la Revue en format papier haute qualité, utilisez le bon de commande