La Croix des Fosses dans le Pilat – Claude Girard

Chronique intime d’un village dauphinois (Aoste 1805-1820) — Jean Benoist

L’auteur du texte révèle une archive du château d’Aoste, une chronique relative à quelques familles importantes ou pittoresques du village au début du XIXe siècle . L’auteur de ce cahier de souvenir, M. Pengon, est natif du village qu’il quitta plus tard.

Observateur précis, il évoque d’abord le maire M. Pillon qui resta 40 ans en fonction et est dit excellent administrateur. Un libre penseur, respecté de ses administrés. Chose étrange, il fut riche mais mourut insolvable sans raisons évidentes. Nous retrouvons M. Pillon dans des relations avec d’autres familles évoquées.

Une seconde famille est celle d’un docteur émérite. Son épouse tenait un salon où régnait la décence et la politesse. Ensuite la famille Brosse qui s’éteignit avec deux demoiselles qui tenaient leur place dans la société d’Aoste.

L’auteur relate aussi des rencontres habituelles entre les personnages d’un quartier. Une famille dite de Leyssins avait tenu jadis les rangs de la noblesse , seul un marquis la représentait à l’époque. Une remarquable figure du village, une dame âgée avec encore un beau visage passait pour être une fille du roi Louis XV et elle ne démentait pas son origine royale.

Ainsi au-dessous d’une aristocratie locale vivait une petite bourgeoisie qui animait la vie quotidienne du bourg.

Citius, Altius, Fortius – Communiter — Monique Bonvallet

Quelques éléments de la devise olympique avec quelques dates de la vie du père Didon à l’origine de cette devise, ainsi qu’une généalogie succincte du père Didon.

Un rappel des numéros de Généalogie & Histoire ayant traité le sujet concernant le père Didon : 117 en 2004, 162-163 en 2015, 165 en 2015.

2 pages, 7 illustration

La Commission des soies de Lyon et Louis Pasteur — F. Casati-Brochier

texte de l’article.

Frontière, vignes et vin entre Savoie et Dauphiné — Alain Tapponnier

Cet article expose le contenu d’un brouillon de lettre, datant probablement du début du

XIXe siècle, présent dans les archives de la commune de La Chapelle du Bard. Les habitants

des deux villages dauphinois de La Chapelle du Bard et du Moutaret écrivent au Directeur

général des Douanes royales pour exposer les embarras qu’ils rencontrent pour introduire

en Dauphiné le produit de leurs vendanges effectuées dans des vignes situées dans le

Duché de Savoie sur des terres mieux exposées.

Il s’agit essentiellement d’une question de droits de douane pour laquelle les requérants

veulent obtenir un amendement à une ordonnance du 5 septembre 1824 afin d’importer

leur vin sans acquitter des droits considérables. On ignore malheureusement la suite

donnée à cette réclamation.

Données techniques : 2 pages, 3 illustrations

Rédaction DS

L’origine du nom Quiblier — Jean-Michel Roche

L’auteur disserte sur l’origine du patronyme QUIBLIER qu’il déclare être présent dans le Forez. Il écarte l’origine éventuel d’un nom de lieu car les noms propres débutant par Qui sont très rares.

ll retient possible une dérive de calligraphie du nom Tessier ?

Ce texte est plein d’humour et sa lecture est un moment de détente.

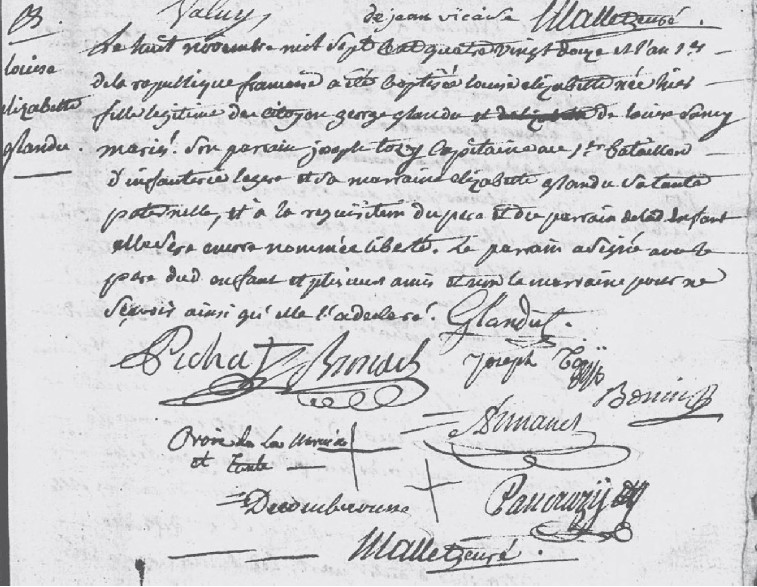

Le baptême singulier de Louise Élisabeth — Denis Serve

Cette brève note présente une copie d’un acte de baptême , célébré à Vienne le 8 novembre 1792, et regroupant deux particularités remarquables :

- le prénom révolutionnaire Liberté est donné à l’enfant en plus des prénoms traditionnels reçus lors du sacrement baptismal

- une croix tient lieu de signature pour la marraine illettrée.

La survivance des prénoms révolutionnaires — Denis Serve

Cet article prolonge le travail publié dans Généalogie et Histoire n° 191 où l’on examinait l’émergence des prénoms révolutionnaires de 1792 à 1797 dans L’Isère . Cette étude est centrée sur la Drôme et l’Isère en sélectionnant 102 actes de naissance pertinents établis de 1820 à 1910 ( contenant 215 prénoms révolutionnaires). Elle montre la survivance des prénoms associés aux valeurs morales (Liberté , Égalité, ..) et au symbolisme révolutionnaire (Républicain, …) ainsi que celle des prénoms à connotation historique. Parmi les prénoms associés à des personnages de l’Histoire ancienne , on note la prédominance de Brutus et Cassius. Les prénoms associés à l’Histoire moderne tels que Voltaire, Danton et Mirabeau sont surtout choisis de 1885 à 1910, c’est à dire en lien avec la commémoration du centenaire de la Révolution de 1789. Les familles choisissant alors des prénoms révolutionnaires s’inscrivent dans une démarche claire d’affichage de vertus civiques et républicaines ( par exemple en répétant ce choix pour plusieurs enfants). L’article donne un extrait de la généalogie d’une famille JANSELME qui a choisi les prénoms Socrate, Marat, Spartacus et Liberté sur 4 générations de 1870 à 1950.

Paléographie – Lettre d’un procureur à son client — Eric Syssau

texte de l’article.

Ô tempora, ô mores — Jean-Paul Métailler

Dans ce bref article, dont le titre peut être traduit par : Ô temps , Ô mœurs, l’auteur nous rappelle le contexte historique et le contenu de l’édit signé en février 1556 par le roi Henri II, concernant la déclaration de grossesse et la prévention des infanticides. En absence de déclaration de grossesse et en cas de décès de l’enfant, l’édit instaurait la peine de mort pour la mère contrevenante.

Un exemple d’application de cette punition est fourni par un acte de sépulture du 21 juillet 1636 figurant dans le registre paroissial de l’église Saint-Louis à Grenoble et concernant une jeune fille de 21 ans native de Mens , née huguenote, et conduite au supplice par le curé Dufour.

Onomastique et vocabulaire : le prénom Alain — Fr. Lefebvre, M. Bonvallet

Les trois pages Onomastique et Vocabulaire de ce numéro déclinent l’histoire d’Alain sous différentes formes : étymologie, hagiographie et iconographie, formes linguistiques, patronyme, popularité, vocable paroissial, ses attributs, formes linguistiques, popularité, vocable paroissial, dictons, usages.

Et vous en saurez plus sur Alain Gilles joueur et entraîneur de basket né à Roanne, sur Alain-Fournier l’’auteur du Grand Maulnes, prénommé Henri Alban à l’origine, et sur Alain Chapel le grand chef cuisinier lyonnais

Tout, tout, vous saurez tout sur Alain !

3 pages et 9 illustrations

.

Des bornes et des panneaux indicateurs d’antan — Claude Girard

Les hommes ont voulu marquer leurs domaines et frontières. Les bornes milliaires quadrillaient les voies romaines de la Gaule.

Plus tard les plaques de cocher sont apparues, elles furent les ancêtres de la signalétique des voies de communication actuelles

2 pages – 28 petites illustrations

Et nos rubriques habituelles

Questions

Réponses

Vu sur le Net

Vie des associations

Bibliographie et revue de Presse

Courrier des Lecteurs

Feuilletez la revue complète en format PDF. Cette opération est réservée aux abonnés a la revue Généalogie et Histoire du CEGRA connectés dans leur compte.

Pour les adhérents d’une association membre du CEGRA abonnez vous par le biais de celle-ci, sinon utilisez le formulaire correspondant

Pour disposer de la Revue en format papier haute qualité, utilisez le bon de commande